障害者支援とは、障害のある方が自立し、社会に参加することを支援する活動です。障害のある方は、日常生活や社会生活で様々な困難に直面します。そこで、支援員や福祉施設、地域コミュニティなどが障害のある方を支援し、自立と社会参加を促進する取り組みが行われています。

本記事では、障害者支援の目標について具体的な例を挙げながら解説します。障害のある方が直面する課題やニーズを理解し、有効な支援策を探ることができます。障害者の自立と社会参加を支援するために、どのような取り組みが必要なのかを考えるきっかけにしていただければ幸いです。

障害者支援の目標や具体的な例を学ぶことで、障害のある方がより充実した生活を送ることができるようになります。ぜひ、本記事で障害者支援の世界を詳しく知ってみてください。

Contents

障害者支援 目標 例|障害のある方の自立と社会参加を支援

障害者支援は、障害のある方が自立し、社会に参加することを支援することを目的としています。以下では、障害者支援の目標と具体的な支援方法について説明します。

障害者支援の目標

障害者支援の目標は、障害のある方が自立し、社会に参加することを支援することです。これには、以下のような具体的な目標があります。 障害のある方が自立し、自らを管理することができるように支援する 障害のある方が社会に参加し、社会との関わりを持つことができるように支援する 障害のある方が自分の能力を最大限に発揮することができるように支援する

| 障害の種類 | 支援方法 |

|---|---|

| 身体障害 | リハビリテーション、福祉用具の提供、居宅介護の支援 |

| 精神障害 | カウンセリング、精神医療の提供、社会復帰支援 |

| 知的障害 | 特別支援教育、就労支援、自立支援 |

| 視覚障害 | 視覚障害者用の福祉用具の提供、視覚障害者向けのリハビリテーション |

| 聴覚障害 | 聴覚障害者用の福祉用具の提供、聴覚障害者向けのリハビリテーション |

障害者支援の具体的な方法

障害者支援の具体的な方法としては、以下のようなものがあります。 リハビリテーション:障害のある方が自立し、社会に参加するためのリハビリテーションを提供します。 福祉用具の提供:障害のある方が日常生活を送るために必要な福祉用具を提供します。 居宅介護の支援:障害のある方が自宅で生活するための介護を支援します。

| 障害の種類 | 具体的な支援方法 |

|---|---|

| 身体障害 | リハビリテーション、福祉用具の提供、居宅介護の支援 |

| 精神障害 | カウンセリング、精神医療の提供、社会復帰支援 |

| 知的障害 | 特別支援教育、就労支援、自立支援 |

| 視覚障害 | 視覚障害者用の福祉用具の提供、視覚障害者向けのリハビリテーション |

| 聴覚障害 | 聴覚障害者用の福祉用具の提供、聴覚障害者向けのリハビリテーション |

障害者支援の課題

障害者支援には以下のような課題があります。 障害のある方が社会に参加するための支援が不足している場合があります。 障害のある方が自立するための支援が不足している場合があります。 障害のある方が自分の能力を最大限に発揮するための支援が不足している場合があります。

| 障害の種類 | 課題 |

|---|---|

| 身体障害 | リハビリテーション施設の不足、福祉用具の提供が不足している |

| 精神障害 | カウンセリングサービスが不足している、精神医療の提供が不足している |

| 知的障害 | 特別支援教育が不足している、就労支援が不足している |

| 視覚障害 | 視覚障害者用の福祉用具の提供が不足している、視覚障害者向けのリハビリテーションが不足している |

| 聴覚障害 | 聴覚障害者用の福祉用具の提供が不足している、聴覚障害者向けのリハビリテーションが不足している |

障害者支援の futuro

障害者支援の futuro としては、以下のようなことが考えられます。 障害のある方が社会に参加するための支援を拡大する 障害のある方が自立するための支援を拡大する 障害のある方が自分の能力を最大限に発揮するための支援を拡大する

| 障害の種類 | 将来の支援方法 |

|---|---|

| 身体障害 | リハビリテーション施設の拡大、福祉用具の提供の拡大、居宅介護の支援の拡大 |

| 精神障害 | カウンセリングサービスの拡大、精神医療の提供の拡大、社会復帰支援の拡大 |

| 知的障害 | 特別支援教育の拡大、就労支援の拡大、自立支援の拡大 |

| 視覚障害 | 視覚障害者用の福祉用具の提供の拡大、視覚障害者向けのリハビリテーションの拡大 |

| 聴覚障害 | 聴覚障害者用の福祉用具の提供の拡大、聴覚障害者向けのリハビリテーションの拡大 |

障害のある人の自立と社会参加を進めるために重視していることは?

障害のある人の自立と社会参加を進めるために重視していることは、個人の自立と社会参加を支える環境の整備です。障害のある人が自立し、社会に参加するためには、障害に応じた支援を受けられる環境が必要です。そのためには、障害者が利用できる情報、交通機関、公共施設、 就労支援などが整備されていなければなりません。

障害のある人の自立を支える環境の整備

障害のある人の自立を支える環境の整備には、以下のことが含まれます。

- バリアフリーの環境の整備:障害者が利用できる情報、交通機関、公共施設の整備

- 障害者支援システムの設立:障害者が支援を受けられるようにするためのシステムの設立

- 障害者の就労支援:障害者が働くための支援

障害のある人の社会参加を支える環境の整備

障害のある人の社会参加を支える環境の整備には、以下のことが含まれます。

- 社会参加への支援:障害者が社会に参加するための支援

- 障害者の教育支援:障害者が教育を受けるための支援

- 障害者の文化活動支援:障害者が文化活動に参加するための支援

障害のある人の自立と社会参加を支えるための方策

障害のある人の自立と社会参加を支えるための方策には、以下のことが含まれます。

- 障害者支援法の施行:障害者支援法の施行により、障害者が支援を受けられるようにする

- 障害者政策の策定:障害者政策の策定により、障害者の自立と社会参加を支える

- 障害者への理解促進:障害者への理解促進により、障害者の自立と社会参加を支える

障害者自立支援の具体例は?

障害者自立支援の具体例:生活支援

障害者自立支援の具体例として、生活支援がある。これは、障害者の日常生活を支援するサービスで、食事の用意や掃除などの家事支援、入浴や排泄などの身体ケア支援、外出支援などが含まれる。生活支援の内容は、障害者のニーズに応じて個別に決められる。

- 家事支援:食事の用意、掃除、洗濯など

- 身体ケア支援:入浴、排泄、着替えなど

- 外出支援:買い物、通院、レクリエーションなど

障害者自立支援の具体例:就労支援

障害者自立支援の具体例として、就労支援がある。これは、障害者が就労するための支援サービスで、職業訓練や就職支援、職場での支援などが含まれる。就労支援の目的は、障害者が自立して就労できるよう支援することである。

- 職業訓練:障害者が就労するためのスキルを習得するための訓練

- 就職支援:障害者が就職するための支援、職場の紹介など

- 職場での支援:障害者が就労している間の支援、障害者と職場の雇用主とのコミュニケーションの支援など

障害者自立支援の具体例:心理支援

障害者自立支援の具体例として、心理支援がある。これは、障害者の精神的な健康を支援するサービスで、カウンセリングや心理療法、精神的なケア支援などが含まれる。心理支援の目的は、障害者の精神的なストレスを軽減し、心の健康を支援することである。

- カウンセリング:障害者が精神的なストレスや問題を話すことができるサービス

- 心理療法:障害者の精神的な問題を解決するための治療

- 精神的なケア支援:障害者の精神的なケアを支援するサービス、ケアプランの作成など

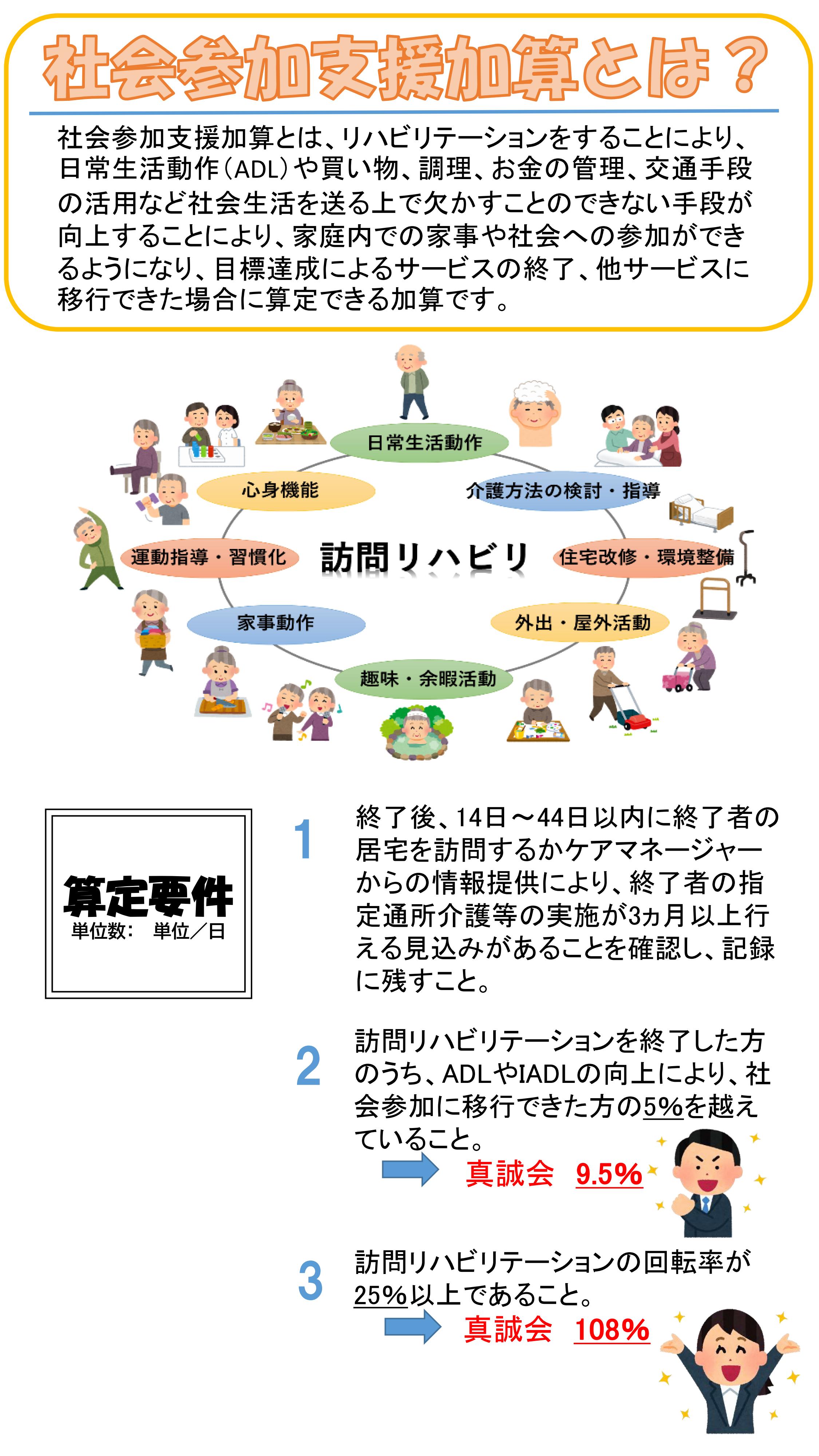

社会参加支援とは?

社会参加支援とは、社会参加のための活動やサービスを通じて、個人や集団の社会参加を支援することを目的とした取り組みである。社会参加支援は、社会的な孤立を防ぎ、地域社会とのつながりを強めることで、個人の生活の質を向上させることを目指している。

社会参加支援の対象

社会参加支援の対象は、高齢者、障害者、生活困難者など、社会参加に困難を感じている人々である。社会参加支援は、これらの人々が社会参加するための障壁を排除し、社会的なつながりを築くことを支援する。

- 高齢者:高齢化に伴う社会参加の減少を防ぐため、高齢者向けの社会参加支援が必要である。

- 障害者:障害を持つ人々が社会参加するための障壁を排除し、平等な参加を支える。

- 生活困難者:生活困難にある人々が社会参加するためのサポートを提供し、生活の ổn定を支援する。

社会参加支援の方法

社会参加支援の方法としては、活動プログラムの実施、ボランティアの活用、地域社会との連携などがある。これらの方法を通じて、社会参加支援は社会的なつながりを築き、個人の生活の質を向上させる。

- 活動プログラム:レクリエーション、教育、ボランティア活動などを通じて、社会参加を促進する。

- ボランティア:ボランティアを通じて、社会参加支援の人的資源を確保し、コミュニティとのつながりを強める。

- 地域社会との連携:地域社会との連携を通じて、社会参加支援の効果を高め、持続可能な取り組みを実現する。

社会参加支援の効果

社会参加支援の効果としては、社会的な孤立の防止、生活の質の向上、地域社会とのつながりの強化などがある。これらの効果を通じて、社会参加支援は個人の幸福と地域社会の活性化に寄与する。

- 社会的な孤立の防止:社会参加を通じて、孤立を防ぎ、社会的なつながりを築く。

- 生活の質の向上:社会参加を通じて、生活の質を向上させ、個人の幸福を増やす。

- 地域社会とのつながりの強化:地域社会との連携を通じて、地域社会とのつながりを強化し、地域社会の活性化に寄与する。

自立と社会参加とはどういう意味ですか?

自立と社会参加とは、個人が自分自身の生活を自ら支配し、社会の一員として参加することにより、自己決定と社会貢献を実現することです。自立とは、個人が自分の生活を自ら決め、自分で行動することを指し、社会参加とは、個人が社会の一員として活動し、社会に貢献することを指します。

自立の重要性

自立は、個人の自尊心と自信を育てるために重要です。自立した個人は、自分自身の生活を自ら支配し、自分で決定することができるため、ストレスを軽減し、メンタルヘルスを改善することができます。自立の重要性は以下の通りです。

- 自己決定: 個人が自分の生活を自ら決め、自分で行動することができるようになります。

- 自尊心: 個人が自分の価値を認識し、自分自身を尊重するようになります。

- 自信: 個人が自分の能力を信じ、自分自身に自信を持つようになります。

社会参加の重要性

社会参加は、個人の社会性とコミュニケーションスキルを育てるために重要です。社会参加する個人は、社会の一員として活動し、社会に貢献することができるため、支援を受けることができ、社会的結束を強めることができます。社会参加の重要性は以下の通りです。

- 社会性: 個人が社会の一員として活動し、社会に貢献することができるようになります。

- コミュニケーション: 個人が他人とコミュニケーションをとり、人間関係を築くことができるようになります。

- 支援: 個人が社会から支援を受け、社会的結束を強めることができるようになります。

自立と社会参加の関連性

自立と社会参加は、相互に関連しています。自立した個人は、社会参加することができ、社会に貢献することができます。逆に、社会参加する個人は、自立することができ、自分自身の生活を自ら支配することができます。自立と社会参加の関連性は以下の通りです。

- 自立による社会参加: 自立した個人が社会参加することができるようになります。

- 社会参加による自立: 社会参加する個人が自立することができるようになります。

- 相互関係: 自立と社会参加は相互に関連しており、相互に影響し合う関係にあります。

よくある質問

障害者支援目標とは何か

障害者支援目標とは、障害のある方が自立し、社会に参加することを支援するための目標です。この目標は、障害者が自分自身で生きていくための能力を最大限に発揮できるように支援することを目的としています。具体的には、障害者が自宅で暮らすための支援、就労支援、社会参加支援などが含まれます。

障害者支援目標の具体的な内容は何か

障害者支援目標の具体的な内容としては、個別支援計画の作成が挙げられます。この計画は、障害者のニーズや目標を把握し、支援の内容や方法を決定します。また、支援コーディネーターの派遣も行われます。支援コーディネーターは、障害者の生活を支援するために、医療機関、福祉機関、就労支援機関などと連携して支援を行います。

障害者支援目標の効果はどうナルか

障害者支援目標の効果としては、障害者の自立と社会参加が促進されることが挙げられます。障害者が自分自身で暮らすことができるようになることで、自立意識が高まります。また、社会参加支援により、障害者が職場や地域社会に参加することができるようになるため、社会的孤立感が軽減されます。

障害者支援目標の達成にはどのような支援が必要か

障害者支援目標の達成には、多様な支援が必要です。例えば、福祉サービス、医療サービス、教育サービスなどが挙げられます。また、障害者の家族に対する支援も重要です。障害者の家族が適切な支援を受けることで、障害者が自立し、社会に参加することができるようになるためです。

障害者支援目標の評価方法はどうなるか

障害者支援目標の評価方法としては、支援成果評価が挙げられます。この評価では、障害者支援目標の達成度を評価し、支援の内容や方法の改善を行います。また、障害者支援の質的評価も行われます。この評価では、障害者支援の質を評価し、支援の改善を行います。

障害者支援目標の将来の展望はどうなるか

障害者支援目標の将来の展望としては、障害者の包括的支援が挙げられます。この支援では、障害者の生活の全ての側面を支援することを目標としています。また、障害者の自立支援も重要です。この支援では、障害者が自分自身で生きていくための能力を最大限に発揮できるように支援することを目的としています。