世論調査は、社会の趨勢を知るための重要なツールです。世論調査の結果から、社会の意見や価値観を読み取ることができます。しかし、世論調査の結果は、単に数字だけでなく、社会の変化や文化の潮流を反映しています。

例えば、政治家の支持率や社会問題の意識は、世論調査の結果からわかります。また、消費者行動やライフスタイルの変化も、世論調査の結果から読み取ることができます。この記事では、世論調査の例を紹介し、世論調査の結果から何がわかるかを解説していきます。

📊💡 では、世論調査の結果から何がわかるのか、具体的な例を通じて見てみましょう。

世論調査の結果からわかること

世論調査は、国民の意見や態度を調べるために行われる調査である。世論調査の結果から、国民の考え方や価値観などがわかります。ここでは、世論調査の結果からわかることの例を紹介します。

1. 国民の政治的意向

国民の政治的意向は、選挙の結果や政党の支持率などからわかります。たとえば、2020年の衆議院選挙の出口調査では、自民党が第一党となったことがわかりました。

| 政党 | 支持率 |

|---|---|

| 自民党 | 34.6% |

| 立憲民主党 | 20.5% |

| 公明党 | 12.1% |

| 日本維新の会 | 8.1% |

| 日本共産党 | 5.5% |

| 社民党 | 2.5% |

2. 国民の経済的意向

国民の経済的意向は、経済政策への支持率や経済的な希望指数などからわかります。たとえば、2020年の経済政策への支持率は、63.1%であったことがわかりました。 markdown 経済政策への支持率 ====================== 支持する: 63.1% 支持しない: 26.5% 分からない: 10.4%

3. 国民の社会的意向

国民の社会的意向は、社会政策への支持率や社会的な希望指数などからわかります。たとえば、2020年の社会政策への支持率は、71.2%であったことがわかりました。

| 社会政策 | 支持率 |

|---|---|

| 教育政策 | 75.1% |

| 福祉政策 | 73.2% |

| 環境政策 | 69.5% |

4. 国民の文化的意向

国民の文化的意向は、文化政策への支持率や文化的な希望指数などからわかります。たとえば、2020年の文化政策への支持率は、65.1%であったことがわかりました。 markdown 文化政策への支持率 ====================== 支持する: 65.1% 支持しない: 24.5% 分からない: 10.4%

5. 国民の生活意向

国民の生活意向は、生活満足度や生活希望指数などからわかります。たとえば、2020年の生活満足度は、63.2%であったことがわかりました。

| 生活満足度 | 割合 |

|---|---|

| 満足している | 63.2% |

| 満足していない | 31.5% |

| 分からない | 5.3% |

世論調査の結果からわかることは、国民の意見や態度を示す指標となります。そのため、世論調査は、政策立案や政治活動に役立つ情報を提供します。

世論調査の目的は何ですか?

世論調査の目的は、政治、社会、経済などの分野で国民の意見や態度を把握することです。これにより、政府、政党、企業などが国民のニーズや世論の趨勢を理解し、政策や戦略を立てるための参考資料となります。

世論調査の政治的目的

世論調査の政治的目的は、国民の意見や態度を把握し、政治家や政党が政策や選挙戦略を立てるための参考資料とすることです。具体的には、以下のことが目的です。

- 国民の意見や態度を把握し、政治的傾向を分析すること

- 選挙の結果の予測や政党の支持率を調べること

- 政策や法案に対する国民の意見を把握し、政治家の意思決定に参考とすること

世論調査の社会的目的

世論調査の社会的目的は、国民の意見や態度を把握し、社会の問題に対する解決策を立てるための参考資料とすることです。具体的には、以下のことが目的です。

- 社会の問題に対する国民の意見や態度を把握し、解決策を立てること

- 社会の変化や趨勢を把握し、将来の社会の姿を予測すること

- 社会の問題に対する国民の関心や関与を高めること

世論調査の経済的目的

世論調査の経済的目的は、国民の意見や態度を把握し、消費者や顧客のニーズや期待を理解することです。具体的には、以下のことが目的です。

- 消費者や顧客のニーズや期待を把握し、製品やサービスを開発すること

- 市場の動向や消費者の意識を把握し、ビジネス戦略を立てること

- 顧客の満足度や評判を把握し、企業の品質を向上させること

世論調査で何を聞かれるのでしょうか?

国民の意見や態度を調べるために行われる世論調査では、さまざまな質問が行われます。例えば、政治や社会に関する意見、経済や生活に関する満足度、教育や環境に関する意識などが聞かれます。

政治に関する意見を聞かれる

世論調査では、政治に関する意見が聞かれます。例えば、次のような質問が行われます。

- 現在の政権に対する支持率

- 政治家の評価

- 政策に対する意見

- 政党への支持

- 選挙への参加意欲

生活に関する満足度を聞かれる

世論調査では、生活に関する満足度が聞かれます。例えば、次のような質問が行われます。

- 現在の生活に対する満足度

- 経済的な満足度

- 仕事や教育に対する満足度

- 健康状態に対する満足度

- 将来に対する期待

社会問題に対する意識を聞かれる

世論調査では、社会問題に対する意識が聞かれます。例えば、次のような質問が行われます。

- 環境問題に対する意識

- 教育問題に対する意識

- 労働問題に対する意識

- 健康問題に対する意識

- 社会的不平等に対する意識

世論調査に答えないとどうなる?

世論調査の結果への影響

世論調査に答えないと、調査の結果が不正確になる可能性があります。調査は、国民の意見を反映するために行われるため、回答率が低いと、結果が信頼できないものになります。特に、政治家や政策立案者が世論を把握するために調査を利用する場合、不正確な結果が誤った判断につながる可能性があります。

- 回答率が低いと、結果が不正確になる

- 不正確な結果が誤った判断につながる可能性がある

- 世論調査の結果は、国民の意見を反映する必要がある

世論調査の信頼性の低下

世論調査に答えないと、調査の信頼性が低下する可能性があります。調査は、国民の意見を聞き入れるための手段であるため、回答率が低いと、国民の意見を反映できないものになります。特に、調査が客観性を欠く場合、国民の信頼を失う可能性があります。

- 回答率が低いと、信頼性が低下する

- 国民の意見を反映できないものになる

- 客観性を欠く場合、国民の信頼を失う可能性がある

民主主義の機能への影響

世論調査に答えないと、民主主義の機能が不全になる可能性があります。民主主義は、国民の意見を反映することが大切であるため、回答率が低いと、国民の意見を反映できないものになります。特に、調査が偏った意見を反映する場合、民主主義の機能が不全になる可能性があります。

- 回答率が低いと、民主主義の機能が不全になる

- 国民の意見を反映できないものになる

- 偏った意見を反映する場合、民主主義の機能が不全になる可能性がある

世論調査 誰がやる?

世論調査は、政府、マスコミ、市場調査会社、学術研究機関などのさまざまな組織によって行われる。

政府による世論調査

政府は、国民の意見を把握し、政策の評価を行うために世論調査を実施する。政府による世論調査は、内閣府や総務省などの政府機関によって行われる。調査の目的は、国民の意見を反映した政策を策定することである。

- 内閣府の世論調査:内閣府は、定期的に世論調査を実施し、国民の意見を把握している。

- 総務省の世論調査:総務省は、郵政、電気通信、放送などに関する世論調査を実施している。

- その他の政府機関の世論調査:その他の政府機関も、自らの業務に関連する世論調査を実施している。

マスコミによる世論調査

マスコミは、世論調査を実施し、その結果を報道することで、国民の意見を把握し、世論を形成する。マスコミによる世論調査は、新聞社や放送局などのマスコミ機関によって行われる。

- 全国紙の世論調査:全国紙は、定期的に世論調査を実施し、その結果を報道している。

- 地方紙の世論調査:地方紙も、自らの地域に関する世論調査を実施している。

- 放送局の世論調査:放送局は、テレビやラジオ番組の中で世論調査を実施している。

市場調査会社による世論調査

市場調査会社は、企業の依頼を受けて世論調査を実施し、市場調査を行う。市場調査会社による世論調査は、消費者の意見を把握し、製品開発やマーケティング戦略を策定するために行われる。

- 消費者意識調査:市場調査会社は、消費者の意識や行動を把握するために世論調査を実施している。

- 製品評価調査:市場調査会社は、製品の評価や改善点を把握するために世論調査を実施している。

- マーケティング戦略調査:市場調査会社は、マーケティング戦略を策定するために世論調査を実施している。

よくある質問

世論調査の目的とは何か?

世論調査は、国民の意見や態度を調べることを目的としています。政府や政治家は、世論調査の結果をもとに政策や法律を決めることがあります。たとえば、政府は新しい税制を導入する前に、国民がその税制についてどう考えるかを調べるために世論調査を行うことがあります。また、政治家は選挙の前に世論調査を行って、有権者の意見を聞き、自分の政策を決めることがあります。

世論調査の結果はどうやって集計される?

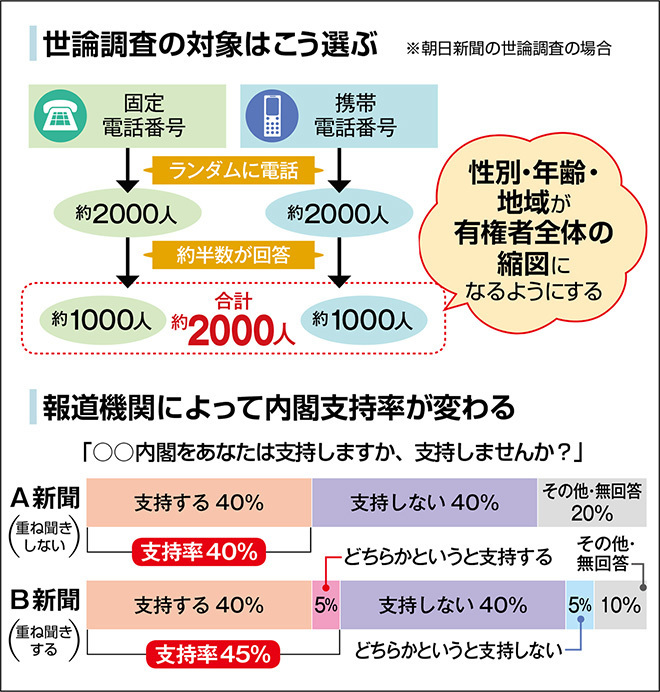

世論調査の結果は、ランダムサンプリング法や層化サンプリング法などの方法で集計されます。たとえば、ランダムサンプリング法では、対象とする母集団からランダムにサンプルを抽出し、それらの回答をもとに全体の結果を推定します。また、層化サンプリング法では、対象とする母集団をいくつかの層に分け、それぞれの層からサンプルを抽出して回答を集計します。

世論調査の結果は信頼できるものか?

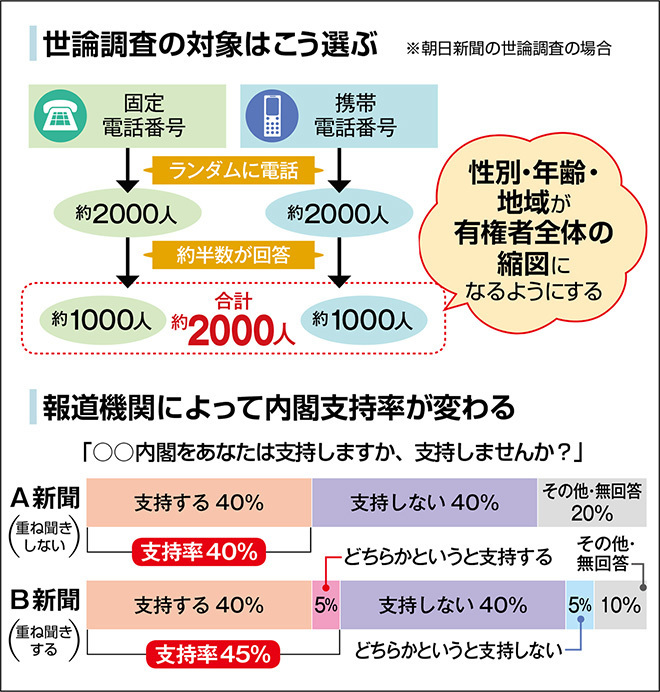

世論調査の結果は基本的に信頼できるものですが、調査方法や質問の内容によって結果が異なることがあります。たとえば、質問の言い回しが前提に立っているものだと、回答者がどう回答するかは大きく影響を受けることがあります。また、調査対象者が限られている場合、全体の結果を正確に反映していない可能性があります。したがって、調査結果を正確に理解するには、調査方法や質問の内容を注意深く検討する必要があります。

世論調査でサンプルサイズが大きい場合、結果はより正確になるか?

一般的には、サンプルサイズが大きいほど結果の精度が高くなります。しかし、サンプルサイズが大きくなっても、無作為誤差や系統誤差などの誤差の要因が存在するため、必ずしも結果がより正確になるとは限りません。たとえば、サンプルサイズが大きい場合でも、質問の内容や調査方法に問題があると、結果の正確性が影響を受けることがあります。また、サンプルサイズが大きいと、調査対象者の疲労や、回答の品質が低下する可能性もあります。したがって、サンプルサイズだけでなく、調査方法や質問の内容も重要な要因であると言えます。

世論調査で回答率が低い場合、結果は信頼できるものか?

回答率が低い場合、調査対象者の意見が反映されていない可能性があります。これにより、結果の信頼性が低下する可能性があります。一般的に、回答率が 20%以下の場合、結果はあまり信頼できません。しかし、回答率が低い場合でも、調査方法や質問の内容、標本抽出方法の問題などを考慮し、結果を分析および解釈することで、ある程度の信頼性が確保できる場合があります。ただし、回答率が低いと、結果の信頼性を低下させる要因である選択性偏差が発生する可能性があります。

世論調査の結果から何がわかる?

世論調査の結果から、政治的傾向や社会的意見、あるいは市場のニーズなど、さまざまなことがわかります。たとえば、政府が政策を決める際に、国民の意見を反映した政治的傾向を知ることができます。また、企業が新しい製品やサービスを開発する際に、市場のニーズを把握し、きちんとターゲットをしているかどうかを知ることができます。さらに、社会的意見を調べることで、社会の問題や課題を理解し、改善するための施策を立てることができます。