無意識の差別は、私たちが日常生活で無自覚に抱いている偏見です。私たちが思っているより深く、人々の間に根付いています。それは、自分とは異なる人々に対する誤ったイメージや固定観念が原因です。 chẳng harmless な言葉や行動が、相手にショックを与えたり、傷つけたりすることもあります。

日常生活の中で、無意識の差別がどのように現れるか考えてみましょう。言葉や行動だけでなく、態度や視線の中にも、偏見が隠れていることがあります。たとえば、女は家事をするべき と考えている人は、無意識に男が家事をするのを許さないかもしれません。同様に、年齢によって仕事を制限する という考えも、無意識の差別の典型的な例です。

この記事では、日常生活に潜む 無意識の差別 を自覚し、克服する方法を探ります。🤔💡自分自身の偏見を認識し、変えることは可能です。では、具体的な例とその改善方法を紹介しましょう。

Contents

無意識の差別の例|日常生活に潜む偏見を自覚し克服しよう

無意識の差別とは、自分でも気づいていない偏見や固定観念を指します。これらの偏見は、日常生活の中で様々な場面で現れます。この記事では、無意識の差別の例を紹介し、日常生活に潜む偏見を自覚し克服する方法を探讨します。

性別の偏見

日常生活では、男性が女性よりも優れていると考える人がいます。このような偏見は、女性の就職や昇進に影響を与えることがあります。また、女性が男性よりも家庭や育児の責任を負うという固定観念もあります。このような偏見は、女性のキャリアアップや社会進出を妨げることがあります。

| 性別の偏見の例 | 影響 |

|---|---|

| 女性は男性よりも優秀ではない | 女性の就職や昇進の機会を減らす |

| 女性は家庭や育児の責任を負う | 女性のキャリアアップや社会進出を妨げる |

| 男性は女性よりもリーダーシップに適している | 女性のリーダーシップの機会を減らす |

年齢の偏見

年齢の偏見も日常生活でよく見られます。若い人を経験不足だと考えたり、年齢の高い人を老いぼれだと考えたりすることがあります。このような偏見は、若い人や年齢の高い人の就職や昇進に影響を与えることがあります。

| 年齢の偏見の例 | 影響 |

|---|---|

| 若い人は経験不足である | 若い人の就職や昇進の機会を減らす |

| 年齢の高い人は老いぼれである | 年齢の高い人の就職や昇進の機会を減らす |

| 年齢の高い人は新しい技術に適応できない | 年齢の高い人のキャリアアップを妨げる |

障害の偏見

障害を持つ人に対する偏見も日常生活で見られます。障害を持つ人を不便な存在だと考えたり、障害を持つ人ができないことを決めつけたりすることがあります。このような偏見は、障害を持つ人の社会進出を妨げることがあります。

| 障害の偏見の例 | 影響 |

|---|---|

| 障害を持つ人は不便な存在である | 障害を持つ人の社会進出を妨げる |

| 障害を持つ人はできないことを決めつける | 障害を持つ人の能力を制限する |

| 障害を持つ人は特別扱いされるべきである | 障害を持つ人の自立を妨げる |

民族の偏見

民族の偏見も日常生活で見られます。特定の民族を優れていると考えたり、特定の民族を差別したりすることがあります。このような偏見は、特定の民族の社会進出を妨げることがあります。

| 民族の偏見の例 | 影響 |

|---|---|

| 特定の民族は優れている | 特定の民族の社会進出を促進する |

| 特定の民族は差別されるべきである | 特定の民族の社会進出を妨げる |

| 特定の民族は特定の職業に適している | 特定の民族のキャリアアップを制限する |

性的指向の偏見

性的指向の偏見も日常生活で見られます。同性愛者や性的少数派を差別したり、同性愛者や性的少数派ができないことを決めつけたりすることがあります。このような偏見は、同性愛者や性的少数派の社会進出を妨げることがあります。

| 性的指向の偏見の例 | 影響 |

|---|---|

| 同性愛者や性的少数派は差別されるべきである | 同性愛者や性的少数派の社会進出を妨げる |

| 同性愛者や性的少数派はできないことを決めつける | 同性愛者や性的少数派の能力を制限する |

| 同性愛者や性的少数派は特定の職業に適していない | 同性愛者や性的少数派のキャリアアップを制限する |

その他の偏見

その他にも、地域、経済状況、教育レベルなどに基づく偏見があります。このような偏見は、特定のグループの社会進出を妨げることがあります。

| その他の偏見の例 | 影響 |

|---|---|

| 特定の地域の人は優れている | 特定の地域の人の社会進出を促進する |

| 特定の経済状況の人は差別されるべきである | 特定の経済状況の人の社会進出を妨げる |

| 特定の教育レベルの人は特定の職業に適している | 特定の教育レベルの人のキャリアアップを制限する |

これらの偏見は、日常生活の中で様々な場面で現れます。偏見を無くすためには、個々の人が自分自身の偏見を認識し、意識的に修正する必要があります。また、社会全体としても、偏見を無くすための教育と啓蒙が必要です。

無意識の偏見の具体例は?

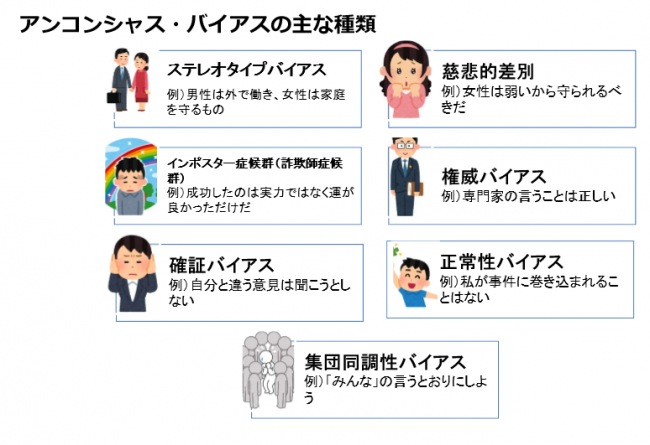

無意識の偏見の具体例は、ステレオタイプや固定観念などが挙げられます。これらは、人々が持っている無意識のイメージや思い込みによって引き起こされる偏見です。

1. ステレオタイプの影響

ステレオタイプは、あるグループの人々に関して持っている一般的なイメージや思い込みを指します。このような思惟は、個人に応じて異なる可能性があるため、偏見を生み出すことがあります。例えば、若者は経験が浅い、年配者は保守的など、年齢に関してステレオタイプを持っている人もいます。このような思惟は、人々の理解を進まず、意思決定を誤る可能性があります。

具体的な例:

- 若者を採用しない理由に「経験が浅い」とする

- 年配者を新しいプロジェクトに参加させない理由に「保守的すぎる」とする

- 女性をリーダーに選ばない理由に「女性はリーダーシップが得意ではない」とする

2. 固定観念の問題

固定観念は、一度形成されたらなかなか変化しない観念を指します。このような観念は、人々が新しい情報を受け入れづらくなるため、偏見を生み出すことがあります。例えば、特定の大学を卒業した人材は優秀など、教育背景に関して固定観念を持っている人もいます。このような観念は、実際の能力や適性を無視する可能性があります。

具体的な例:

- 特定の大学を卒業していない理由で応募者を却下する

- 特定の業界で成功した人は優秀であると考える

- 特定の国に留学した人は語学力が優秀であると考える

3. メディアの影響

メディアは、偏見を広めたり固定させたりすることがあります。特定のグループの人々をステレオタイプな表現で描写することは、そのグループに対する偏見を生み出す可能性があります。また、メディアに現れる情報には偏りがあることがあり、これも偏見を生み出す可能性があります。

具体的な例:

- 特定のグループの人々をステレオタイプな表現で描写する映画やテレビ番組

- 特定の政治的立場を取る新聞やオンラインメディア

- 特定の製品を好ましく紹介する広告

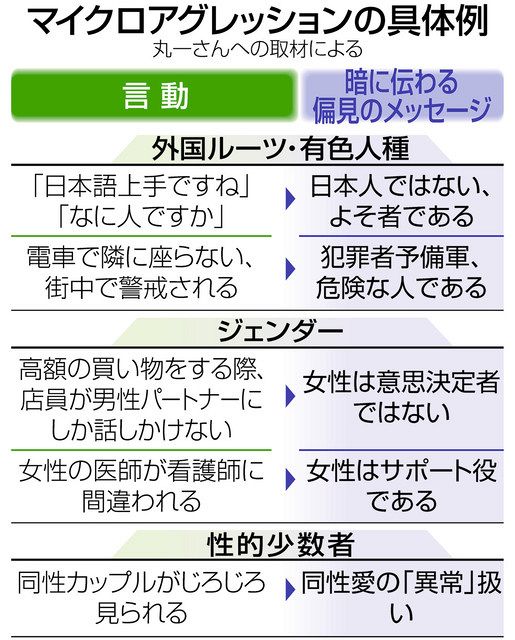

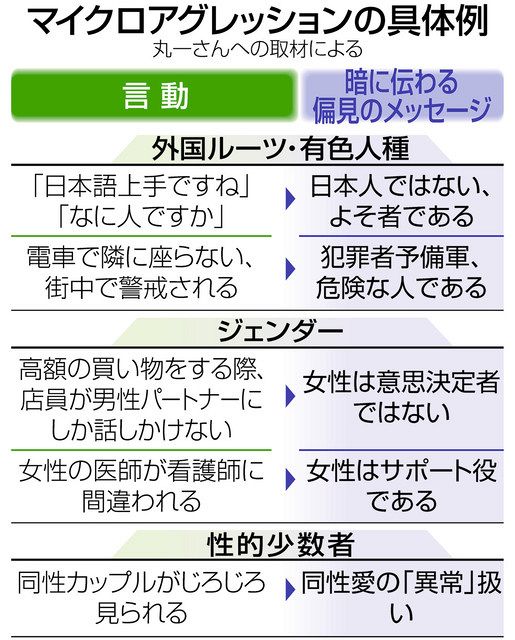

無自覚な差別の例は?

無自覚な差別の例は、自分が差別していると気づいていない 状況で起こることが多く、自分自身の偏見や固定観念によって引き起こされる差別である。

自分自身の偏見の影響

自分自身の偏見は、無自覚な差別の例として挙げられることが多い。自分の考えや気持ちに気づいていないために、相手に気づいていない差別をしたり、意図せずに相手を傷付けることがある。特に、自分の経験や文化的背景に基づいた偏見は、深く根ざしていることが多い。

- 自分自身の経験に基づいた偏見

- 文化的背景に基づいた偏見

- 固定観念に基づいた偏見

社会的背景がもたらす差別

社会的背景も、無自覚な差別の例として挙げられることが多い。社会的なステレオタイプや固定観念は、差別を促進することがあり、自分自身が差別していると気づいていない人もいることがある。特に、社会的背景が強く影響している人々は、自分自身の偏見に気づいていないことが多い。

- 社会的なステレオタイプの影響

- 固定観念の影響

- 社会的圧力の影響

教育がもたらす差別

教育も、無自覚な差別の例として挙げられることが多い。教育は、偏見や固定観念を生み出す可能性があり、特に、偏った教育を受けた場合は、自分自身の偏見に気づいていないことが多い。特に、教育が偏っている場合は、差別を生み出す可能性が高くなる。

- 偏った教育がもたらす差別

- 固定観念を生み出す教育

- 偏った知識がもたらす差別

無意識な思い込みの例は?

無意識な思い込みの例は、ステレオタイプや偏見を形成することで、他者に対する誤った認識や態度を生み出すことである。

1.社会的影響

無意識な思い込みは、周囲の社会的な環境や文化から影響を受けることが多い。たとえば、家族や友達からの聞き手やメディアからの情報は、自分の考えや態度を形成する上で大きな役割を果たす。

- 家族や友達からの聞き手は、無意識に自分の考えを形成することがある。

- メディアからの情報は、多くの場合、偏った情報を提供し、無意識な思い込みを生み出す。

- 社会的な环境が無意識な思い込みを形成する上で大きな役割を果たすことが多い。

2.感情的影響

無意識な思い込みは、感情的な経験やパーソナルな特徴からも影響を受けることがある。たとえば、トラウマ的経験や心の伤は、無意識な思い込みを生み出すことがある。

- 感情的な経験は、無意識な思い込みを形成する上で重要な役割を果たす。

- パーソナルな特徴は、無意識な思い込みの内容を決定することがある。

- トラウマ的経験や心の伤は、無意識な思い込みを生み出すことがある。

3.認知的影響

無意識な思い込みは、認知的プロセスからも影響を受けることがある。たとえば、注意や集中は、無意識な思い込みを形成する上で重要な役割を果たす。

- 認知的プロセスは、無意識な思い込みを形成する上で重要な役割を果たす。

- 注意や集中は、無意識な思い込みを形成する上で重要な要因である。

- 認知的プロセスを理解することで、無意識な思い込みを防ぐことができる。

無意識の差別とは何ですか?

無意識の差別とは、自覚的でない差別的行動や態度のことを指します。人は、無意識のうちに、ステレオタイプや偏見を持っていることが多く、これが差別的行動や態度につながることがあります。

無意識の差別の原因

無意識の差別の原因は様々ですが、以下のようなものが挙げられます。

- 社会的環境: 無意識の差別は、社会的環境によって形成されることが多いです。例えば、家庭や学校、職場での環境が、ある特定のグループに対する偏見や差別を助長する場合があります。

- メディアの影響: メディアは、無意識の差別を助長することがあります。例えば、映画やテレビ番組、新聞や雑誌が、ある特定のグループに対するステレオタイプや偏見を強化する場合があります。

- 教育の不足: 教育の不足も、無意識の差別の原因のひとつです。例えば、多様性や包摂性についての教育が不足している場合、人は特定のグループに対する偏見や差別を助長する可能性があります。

無意識の差別の影響

無意識の差別の影響は、以下のようなものがあります。

- 被差別グループへの影響: 無意識の差別は、被差別グループに深刻な影響を与えることがあります。例えば、就職や昇進の機会が制限されたり、社会的孤立や精神的苦痛を経験する場合があります。

- 社会的緊張の増大: 無意識の差別は、社会的緊張を増大させることがあります。例えば、特定のグループに対する偏見や差別が増えると、社会的不安や紛争が発生する可能性があります。

- 多様性の価値の低下: 無意識の差別は、多様性の価値を低下させることがあります。例えば、多様な人材が活躍できない環境ができると、組織の創造性やイノベーションが低下する可能性があります。

無意識の差別の克服

無意識の差別の克服には、以下のような取り組みが必要です。

- 自覚と認識: 無意識の差別を克服するためには、まず自覚と認識が必要です。人は、自らが持っている偏見やステレオタイプを認識し、改めようとする努力が必要です。

- 教育とトレーニング: 教育とトレーニングも、無意識の差別の克服に役立つ手段です。多様性や包摂性についての教育が行われると、人は特定のグループに対する偏見や差別を改めることができます。

- 組織の改善: 組織の改善も、無意識の差別の克服に役立つ手段です。例えば、多様性を尊重し、包摂性を促進する組織文化ができると、人は多様な人材と協力して仕事をすることができます。

よくある質問

無意識の差別とはどのようなものですか?

無意識の差別とは、自分が持っている偏見や固定観念が、自分でも気づかないうちに他人に対して不当な扱いを与えることです。たとえば、ある人に対して固定観念を持っている場合、その人が能力や人格を発揮する機会を奪ってしまう可能性があります。無意識の差別は、日常生活の中で自然に出現することが多く、自分で気づかないうちに他人に対して影響を与えてしまう可能性があります。ですから、無意識の差別を自覚し、克服することが必要です。

無意識の差別の例を教えてください。

無意識の差別の例としては、人種、性別、年齢、障害などの属性に基づいて他人を評価したり、扱いしたりすることが挙げられます。たとえば、女性に対しては家庭的な役割が期待され、男性に対しては仕事のできる人と期待されることが多く、これは固定観念の一種です。また、高齢者に対しては年齢に基づいて能力を評価したり、若者に対しては経験不足を指摘したりすることも無意識の差別の一種です。これらの偏見を自覚し、克服することが必要です。

無意識の差別を克服する方法はありますか?

無意識の差別を克服するためには、自己認識と学習が必要です。まず、自分が持っている偏見や固定観念を自覚する必要があります。そのためには、他人からのフィードバックを聞き入れ、自己反省を行うことが有効です。また、学習を通じて多様性や包摂性の重要性を学び、多様な視点から物事を考えることができるようになります。さらに、包摂的な環境を作るために、意識的な行動をとることが必要です。たとえば、異なる意見を尊重し、多様な人材を積極的に登用することが挙げられます。