障害者問題は、現代社会が抱える重要な課題の一つです。🌎 障害者が直面する課題は多岐にわたり、社会参加、教育、雇用、医療など、さまざまな分野にわたります。障害者が受ける差別や偏見、社会の不十分な対応などが、この問題をより複雑にさせています。

一方で、近年は障害者権利条約の採択や、インクルーシブ教育の推進など、障害者の社会参加を促進するための取り組みが進んでいます。障害者が直面する課題を理解し、解決策を探ることは、社会全体にとって非常に重要です。この記事では、障害者問題の例を通じて、障害者が直面する課題と解決策について詳しく探ります。💡

Contents

障害者 問題 例|障害者が直面する課題と解決策とは?

障害者が直面する課題と解決策を理解することは、障害者の生活の質を向上させるために非常に重要です。ここでは、障害者が直面する課題と解決策の例を紹介します。

身体障害者の課題と解決策

身体障害者が直面する課題には、移動の困難さ、日常生活の困難さ、などがあります。解決策としては、以下のものがあります。

| 課題 | 解決策 |

|---|---|

| 移動の困難さ | 車椅子の利用、ホームケアの利用 |

| 日常生活の困難さ | 介護の利用、生活支援の利用 |

| 社会参加の困難さ | 社会参加支援の利用、ボランティアの活用 |

| 情報アクセスの困難さ | 音声ブラウザの利用、点字ディスプレイの利用 |

| 教育の困難さ | 特別支援教育の利用、個別教育計画の作成 |

| 就労の困難さ | 就労支援の利用、職業リハビリテーションの利用 |

知的障害者の課題と解決策

知的障害者が直面する課題には、学習の困難さ、社会参加の困難さ、などがあります。解決策としては、以下のものがあります。

| 課題 | 解決策 |

|---|---|

| 学習の困難さ | 特別支援教育の利用、個別教育計画の作成 |

| 社会参加の困難さ | 社会参加支援の利用、ボランティアの活用 |

| 情報アクセスの困難さ | 音声ブラウザの利用、点字ディスプレイの利用 |

| 生活の困難さ | 介護の利用、生活支援の利用 |

| 就労の困難さ | 就労支援の利用、職業リハビリテーションの利用 |

精神障害者の課題と解決策

精神障害者が直面する課題には、治療の困難さ、社会参加の困難さ、などがあります。解決策としては、以下のものがあります。

| 課題 | 解決策 |

|---|---|

| 治療の困難さ | 精神科医療の利用、薬物治療の利用 |

| 社会参加の困難さ | 社会参加支援の利用、ボランティアの活用 |

| 情報アクセスの困難さ | 音声ブラウザの利用、点字ディスプレイの利用 |

| 生活の困難さ | 介護の利用、生活支援の利用 |

| 就労の困難さ | 就労支援の利用、職業リハビリテーションの利用 |

聴覚障害者の課題と解決策

聴覚障害者が直面する課題には、コミュニケーションの困難さ、情報アクセスの困難さ、などがあります。解決策としては、以下のものがあります。

| 課題 | 解決策 |

|---|---|

| コミュニケーションの困難さ | 手話の利用、ろう文字の利用 |

| 情報アクセスの困難さ | 字幕付きの利用、音声案内の利用 |

| 教育の困難さ | 聴覚障害者用の教育機関の利用、個別教育計画の作成 |

| 就労の困難さ | 就労支援の利用、職業リハビリテーションの利用 |

視覚障害者の課題と解決策

視覚障害者が直面する課題には、情報アクセスの困難さ、移動の困難さ、などがあります。解決策としては、以下のものがあります。

| 課題 | 解決策 |

|---|---|

| 情報アクセスの困難さ | 点字ディスプレイの利用、音声ブラウザの利用 |

| 移動の困難さ | ホワイトケインの利用、移動支援の利用 |

| 教育の困難さ | 視覚障害者用の教育機関の利用、個別教育計画の作成 |

| 就労の困難さ | 就労支援の利用、職業リハビリテーションの利用 |

障害者が直面する問題の例は?

障害者が直面する問題の例は、社会的排除、身体的障害、精神的障害などです。

社会的排除に関する問題

障害者が直面する社会的排除に関する問題には、以下のようなものがあります。

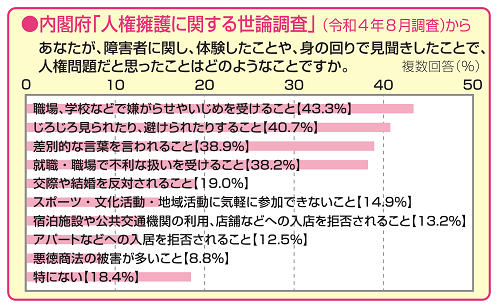

- 差別: 障害者に対する差別は、社会的排除の一種です。障害者は、教育、就職、医療など多くの分野で差別を受けることがあります。

- アクセシビリティの欠如: 公共施設、交通機関、建築物などが障害者にアクセスしやすいように設計されていないことがあります。

- 社会的孤立: 障害者は、社会的交流の機会が制限されることがあり、孤立感を感じることがあります。

身体的障害に関する問題

障害者が直面する身体的障害に関する問題には、以下のようなものがあります。

- 身体機能の障害: 肢体障害、視覚障害、聴覚障害など、身体機能の障害により日常生活に支障をきたすことがあります。

- 慢性病: 糖尿病、心臓病など、慢性病により身体的障害が発生することがあります。

- 身体的痛み: 慢性的な身体的痛みにより、日常生活に支障をきたすことがあります。

精神的障害に関する問題

障害者が直面する精神的障害に関する問題には、以下のようなものがあります。

- 精神疾患: 乳幼児期の発達障害、うつ病、不安障害など、精神疾患により日常生活に支障をきたすことがあります。

- 認知障害: 認知症、知的障害など、認知障害により日常生活に支障をきたすことがあります。

- 精神的ストレス: 社会的圧力、ストレスなどにより精神的ストレスを感じることがあります。

障碍者問題とはどういうことでしょうか?

障碍者問題とは、身体的、精神的、または発達障害などを持つ人々が社会生活を送る際に直面する困難や障壁を指します。これらの問題は、社会的包摂、平等、人権の観点から非常に重要です。

障碍者問題の種類

障碍者問題には、以下のような種類があります。

- 身体障害:視覚障害、聴覚障害、運動障害など、身体的な機能に障害がある状態です。

- 精神障害:精神疾患、発達障害など、精神的な健康に問題がある状態です。

- 高齢障害:認知症、老年期の身体障害など、高齢によって生じる障害です。

障碍者問題の原因

障碍者問題の原因は、以下のようになっています。

- 遺伝: 一部の障害は遺伝的な要因によって引き起こされます。

- 疾患: 病気や傷害によって障害が生じることがあります。

- 社会環境: 社会的な環境、教育、雇用などが障害の原因となる場合があります。

障碍者問題の解決策

障碍者問題を解決するには、以下の努力が必要です。

- 社会的包摂: 障害者を社会に包摂し、平等な機会を提供することが重要です。

- 支援システム: 障害者とその家族を 支援するシステムを整備する必要があります。

- 教育と啓発: 障害者問題についての教育と啓発を通じて、社会的な意識を高めることが重要です。

障害者施設が抱える課題は?

障害者施設の現状と課題

日本の障害者施設は、かつては「養護施設」や「療養施設」と呼ばれていた時代がありました。現在では、その呼称は廃止され、「障害者施設」と言う呼称に統一されています。しかし、施設の運営やサービスの提供には、まだまだ課題が残っています。

- 利用者数の増加に伴う施設の増設と従業員の確保が必要です。

- 施設の老朽化に伴う改修や新設が必要です。

- 従業員の労働負担を軽減するための措置が必要です。

障害者施設の経営問題

障害者施設の経営には、多くの課題があります。例えば、施設の運営費用や従業員の給与など、多くの経費がかかります。また、施設の利用者数が増加するにつれて、さらに多くの経費が必要になります。

- 経営の持続可能性を確保するための資金確保が必要です。

- 有効な経費管理を行うためのマネジメントが必要です。

- 施設のサービス質を向上させるための取り組みが必要です。

障害者施設のサービス向上

障害者施設のサービスは、利用者のニーズに応えて提供する必要があります。施設の従業員は、利用者のケアや生活支援など、多くのサービスを提供しています。

- 利用者の個別ニーズに応えるためのサービスを提供する必要があります。

- 従業員のスキルアップを図るための研修やトレーニングが必要です。

- 施設の環境整備を行うための整備計画が必要です。

障害者差別解消の具体例は?

障害者差別解消の具体例は、社会や教育現場におけるさまざまな取り組みによって実現されています。

教育現場における障害者差別解消の具体例

教育現場においては、障害者差別解消のためには、インクルーシブ教育の推進が重要です。インクルーシブ教育とは、すべての生徒が共に学ぶことができる環境を作り出す教育方針です。具体的には、以下のような取り組みが行われています。

- 個別指導計画の作成:各生徒のニーズに合わせた指導計画を作成し、個別に指導を行います。

- 特別支援教育の提供:障害のある生徒に対して、特別支援教育を提供し、学習のサポートを行います。

- 共通指導の実施:障害のある生徒とない生徒が共に学ぶことができるように、共通指導を実施します。

社会における障害者差別解消の具体例

社会においては、障害者差別解消のためには、バリアフリー化の推進が重要です。バリアフリー化とは、障害のある人でも利用しやすいように、公共施設や交通機関を改善することです。具体的には、以下のような取り組みが行われています。

- エレベータやスロープの設置:公共施設にエレベータやスロープを設置し、 障害のある人でも利用しやすくします。

- 音声案内の導入:公共施設や交通機関に音声案内を導入し、視覚障害のある人でも利用しやすくします。

- 障害者駐車場の設置:公共施設に障害者駐車場を設置し、障害のある人でも利用しやすくします。

雇用における障害者差別解消の具体例

雇用においては、障害者差別解消のためには、障害者雇用の推進が重要です。障害者雇用とは、障害のある人を積極的に雇用することです。具体的には、以下のような取り組みが行われています。

- 障害者雇用の割合の設定:雇用における障害者の割合を設定し、障害者の雇用を促進します。

- 障害者向けの職業訓練の提供:障害者向けの職業訓練を提供し、障害者の雇用をサポートします。

- 障害者雇用のための支援の提供:障害者雇用のための支援を提供し、障害者の雇用を促進します。

よくある質問

障害者はどのような困難に直面しますか?

障害者は、日常生活において様々な困難に直面します。例えば、身体障害のある人は、公共交通機関の利用や、建物へのアクセスにおいて困難を経験します。また、知的障害のある人は、コミュニケーションや、社会的交流において困難を経験します。さらに、精神障害のある人は、偏見や、社会的排斥に直面することもあります。これらの困難は、障害者の自立や、社会参加を妨げる要因となります。

障害者の解決策にはどのようなものがありますか?

障害者の解決策には、バリアフリーの施設の整備や、支援の提供が含まれます。例えば、音声案内や、点字案内の整備は、視覚障害者の日常生活を支援します。また、コミュニケーション支援や、心理的支援は、精神障害者の悩みを軽減します。さらに、障害者雇用の促進や、教育支援は、障害者の社会参加を促進します。これらの解決策は、障害者の自立や、社会参加を支援するものです。

障害者支援にはどのような役割がありますか?

障害者支援には、個別支援や、コミュニティ支援の提供が含まれます。例えば、個別支援では、障害者の個々のニーズに応じた支援計画を立てます。また、コミュニティ支援では、障害者が地域社会に参加するための支援を提供します。さらに、障害者団体や、支援団体は、障害者の権利を擁護し、支援を提供する役割を果たします。これらの支援は、障害者の自立や、社会参加を促進するものです。

障害者教育にはどのような意味がありますか?

障害者教育には、個別教育や、インクルーシブ教育の提供が含まれます。例えば、個別教育では、障害者の個々のニーズに応じた教育計画を立てます。また、インクルーシブ教育では、障害者が通常の学校に通学し、学習することができます。さらに、障害者教育支援は、障害者の学習支援や、生活支援を提供する役割を果たします。これらの教育は、障害者の自立や、社会参加を促進するものです。

障害者雇用にはどのような課題がありますか?

障害者雇用には、差別や、偏見が課題として残っています。例えば、差別は、障害者の雇用機会を制限します。また、偏見は、障害者が通常の職場で働くことを困難にします。さらに、理不尽な待遇や、不当な解雇も、障害者が直面する課題です。これらの課題は、障害者の雇用支援や、就労支援を必要にします。

障害者の社会参加にはどのような意味がありますか?

障害者の社会参加には、コミュニティ参加や、社会活動の参加が含まれます。例えば、コミュニティ参加では、障害者が地域社会に参加し、社会的交流を深めることができます。また、社会活動では、障害者がボランティア活動や、クラブ活動に参加し、社会的役割を果たすことができます。さらに、障害者団体や、支援団体は、障害者の社会参加を促進する役割を果たします。これらの社会参加は、障害者の自立や、社会成員意識を高めるものです。